Testo di don Marco D’Agostino

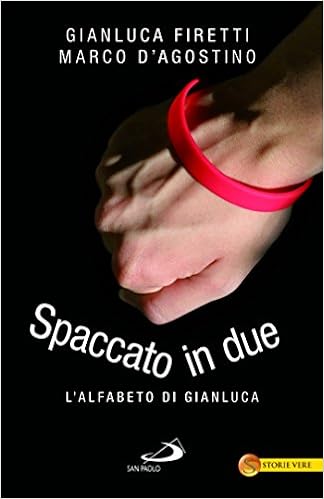

«Questo libro farà del bene». Con queste parole, il 13 gennaio 2015, quindici giorni prima di morire per sarcoma osseo, Gianluca Firetti, vent’anni, ragazzo di Sospiro (Cremona), firmava il contratto con le Edizioni San Paolo per il testo Spaccato in due. L’alfabeto di Gianluca, il suo “testamento” che, su di me, ha avuto effetto immediato: sbriciolato in mille pezzi e “rigirato come un calzino”.

L’incontro con lui mi ha fatto solo bene. Le due esperienze, la sua di giovane che soffriva senza disperazione e la mia, di credente che tentava di capire, sono diventate una sola. La vita di Gian davanti a Dio, la mia davanti a me stesso. La sua pulita perché purificata, la mia faticosa perché appesantita. Davanti alla fede di Gian mi sono sentito più volte microscopico. Lui giovane e saggio, malato con un cuore sano che riusciva ad amare tutti, sbilanciato sugli altri da ripetere, a ciascuno, per ogni piccola attenzione: «Grazie»; e, per ogni fastidio che pensava di dare, anche ai barellieri mentre lo portavano sull’ambulanza che lo avrebbe trasportato all’hospice: «Scusate per il disturbo che vi do, ma ci sono molti gradini per scendere da casa mia».

Gian era disarmante. Proprio come il Vangelo. Andavo a casa sua ogni giorno, al pomeriggio, alla sera, quando ormai lui non poteva più uscire: eppure era sempre così gioiosamente trasfigurato. Dolorante, sapendo che qualcuno veniva a trovarlo nel tardo pomeriggio, si faceva sistemare sulla sedia a rotelle, sopportando ogni dolore. Incontrarlo, ascoltarlo, pregare con lui era come sfogliare un “Vangelo aperto”. Commoveva. Le sue parole e le sue mani, quando mi sfioravano, il suo abbraccio – così leggero per paura di fargli del male – ti comunicavano un’anima pulsante, ben al di là di quelle ossa “spaccate” che lo facevano soffrire. «Allora è vero, don». «Cosa, Gian?». «Che tu vieni qui per convertirti». Queste parole le diceva sorridendo, ma sapeva che dalla cattedra del suo letto, a casa o all’hospice, insegnava semplicemente col suo esserci, in un silenzio pensieroso e mai triste, con la sua preghiera raccolta, i suoi occhi che “ti leggevano dentro” davanti ai quali, specchio di una vita limpida e ormai in Dio – perché qui sulla terra era rimasto ben poco – non potevi presentarti con cortecce, cappotti o maschere difensive.

Davanti a lui percepivi di essere completamente nudo, ma senza vergogna perché non puntava il dito, non si lamentava di coloro che non andavano a trovarlo, non invidiava coloro che stavano meglio di lui. Gian chiedeva conversione in entrata e in uscita. In entrata perché la sua presenza provocava fortemente. Quando in una domenica di Avvento mi ha chiesto di portargli la Comunione, il sabato prima sono andato a confessarmi. Come avrei potuto incontrare due volte il Signore – quello che portavo e quello che, in hospice, mi attendeva – con una vita superficiale come la mia? Come avrei potuto accogliere la Parola e le parole di Gian, che si assomigliavano molto, stringere la sua mano, accogliere il suo bacio, in un contenitore rotto e screpolato com’ero io?

Anche in uscita Gian era trasformante. Sofferente, immobile, morfina 24 su 24, a pochi giorni dalla morte sapeva augurare, raccogliendo tutte le sue forze: «Buona domenica». Gioiva per le visite dei suoi amici e diceva a ciascuno: «Mi raccomando, non sprecare la vita, fa il bravo, studia perché io farei cambio e studierei 500 pagine piuttosto di soffrire».

Sapeva far pensare e aveva il potere, un po’ come fa Dio, di far vibrare le corde della vita: non solo emotivamente, ma nel profondo del cuore. La sua vita, tutta quanta, è diventata un’offerta, un «sacrificio vivente, santo e gradito a Dio». Non perché Dio volesse la sua sofferenza, ma perché, come aveva detto nell’ultima domenica: «Dio mi ha posto sulle spalle una bella croce… No, è la malattia che è pesante, Dio non c’entra proprio nulla».

Invece Dio c’entrava, eccome. Dio entrava e usciva da ogni poro della sua pelle, respirava a fatica con lui, sopportava il dolore delle ossa, delle metastasi che, impietose, conquistavano ogni centimetro quadrato del suo corpo. Più il tumore lo aggrediva, più Gian s’illuminava, più smagriva e più il suo cuore batteva, più gli mancavano le forze fisiche e più era traino che trascinava gli altri. Riflettere con Gian era come abbandonarsi alla visione che Dio ha delle cose, fidarsi che l’essenziale, mentre si sta perdendo tutto nella propria vita, anche a vent’anni, non è quello a cui si è attaccati, ma proprio ciò da cui ci si stacca.

Gian è, paradossalmente, diventato, nel suo letto, con la morfina e il suo cancro, una fonte di energia e di luce. Per tutti, familiari, amici, preti, volontari, personale dell’ospedale, mondo sportivo, famiglie, giovani e adulti, anziani e malati. La sua casa un piccolo porto di mare. Quando suonava il campanello: «Avanti», diceva dal divano, «il bar è sempre aperto!».

Condivideva. È stato il segreto della sua santità. Faceva entrare tutti in lui. Dio, anzitutto. Si apriva, si sentiva trasportato dalla preghiera e dall’amicizia di tanti, anche di chi non conosceva, ma sentiva così vicini, dentro di lui. È riuscito, da tutti – me per primo – a estrarre il meglio perché lui è diventato il migliore, intuendo il centro e lo scopo della vita: «In fondo», scrive nell’introduzione al libro , «come ho detto ieri sera a mio fratello Federico, noi siamo fatti per il cielo. Per sempre. Per l’eternità. In questo libro mi troverai, in ogni pagina. E io troverò te. Sento che in Dio siamo già amici».

La storia di Gian, la sua fede, la coscienza della morte e del come affrontarla si sono riversate su me e su tantissimi come pioggia che lava e rinfresca. Qualcosa che ti provoca dentro. Ti spacca in due. Accogliere la sua testimonianza di vita e di fede – come dicono le tre ristampe del libro in meno di un mese – significa credere che i santi ci sono ancora. Se ne accogliamo la testimonianza, quasi quasi “rischiamo” anche noi di diventarlo.