Un’immagine che vale più di mille parole

Parlare di Aylan, della sua vicenda, è estremamente difficile e lacerante. Qualcuno ha voluto dissociarsi dal senso di colpa che inevitabilmente ti assale, da questo pugno nello stomaco, restituendo al mittente tutte le responsabilità di questa tragedia nella tragedia biblica che ci si para innanzi. Ma è proprio così? Possiamo assurgerci a spettatori non paganti in questa realtà dell’orrore, oppure ad attori non protagonisti con una piccola, insignificante particina?

Dentro noi penetrano e convivono riflessioni, stati d’animo in conflitto tra loro, in un aggrovigliarsi di dati, sentimenti, luoghi comuni che ci avvolgono in modo inestricabile. E’ qui che la parola incontra il proprio limite, l’inadeguatezza nell’esprimere la nostra interiorità.

Proprio su questo sito Luca Bonesini qualche giorno fa, nel pubblicare una raccolta di immagini di vita comunitaria, diceva che “un’immagine vale più di mille parole”. Quelle immagini illustrano un cammino percorso nella quotidianità degli eventi che scandiscono la nostra vita, le nostre relazioni in quel piccolo microcosmo che è Mozzanica. Ne emerge un ritratto quasi, pur con tutte le sue problematiche e le sue contraddizioni, di un’isola felice, di un’oasi. Ma oggi irrompono altre immagini. Prima ne avevamo viste tante altre, assorbite e neutralizzate dalla nostra abitudine, dall’esercizio all’indifferenza per il dolore degli altri. Quanto è lontana da noi la foto di Aylan, sembra appartenere ad un altro pianeta. Eppure ci riguarda, ne siamo affidatari e, soprattutto noi cristiani, siamo chiamati a risponderne. Parafrasando una canzone di Fabrizio de Andrè “per quanto noi ci crediamo assolti, siamo per sempre coinvolti”.

Sempre su questo sito sono stati pubblicati numeri eloquenti che danno dimensioni quantitative e qualitative dell’entità della tragedia dei profughi. Ma i numeri sono freddi, distanti; è facile rimuoverli dalla nostra coscienza.

Poi è arrivato Aylan, nessuno avrebbe voluto, ma purtroppo è qui davanti a noi. Una foto talmente perfetta da sembrare finta. La bellezza disarmante di una fragilità innocente che sembra dormire su una spiaggia, vestito come per una festa, con la faccia nella sabbia, cullato dalle onde. Immagini che di per sé non sono violente, anzi hanno qualcosa di commovente sia per la rispettosa distanza che per l’assenza di spettacolarizzazione delle inquadrature. Quello che è violento, molto violento, intollerabile è la situazione a cui rimandano e della quale ci avvertono inesorabilmente.

Le foto di Aylan

Le pellicole dell’orrore sono qualcosa di meglio. Sì, d’accordo, ci sono il sangue, la paura, la morte: ma è solo finzione e, alla fine, scorrono i titoli di coda. Le foto del corpicino di un bambino di appena tre anni, il siriano Aylan, morto annegato mentre con altri migranti cercava di raggiungere l’isola greca di Kos, sono invece spietatamente vere. E alla fine nessun titolo di coda, nessuna pubblicità, null’altro se non l’imbarazzo di essere testimoni di un dramma planetario.

“Volevo far sentire l’urlo di quel corpo”. Spiega così la sua decisione di immortalare il piccolo Aylan, morto sulla spiaggia di Bodrum, la fotografa turca Nilufer Demir, 29 anni. Una foto tragica, di rara crudezza. Un’immagine che è già diventata un simbolo. E come spesso accade ai fotografi che realizzano scatti storici, la giovane donna non immaginava che il suo scatto avrebbe turbato il mondo. Camminava lungo la battigia, sulla spiaggia, quando ha scorto il corpo del bambino. La fotografa ha detto:”Ho capito subito che era morto, che non c’era più nulla da fare”. E poi ha scattato, senza esitazione. La fotografa lavora per l’agenzia Reuters ed è anche l’autrice dello scatto in cui si vede un gendarme turco che raccoglie il cadavere di Aylan per portarlo via dalla spiaggia, l’altra immagine simbolo della tragedia di Bodrum.

La tragica vicenda di Aylan e della sua famiglia

Di lui si sa che si chiamava Aylan Kurdi e aveva 3 anni. Basta il cognome a raccontare della sua appartenenza a quella minoranza che abita un’ampia regione a confine tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. Insieme alla madre Rehan, al fratello Ghaleb, 5 anni, anch’essi annegati, e al padre Abdullah era fuggito da Kobane, la cittadina curda siriana sul confine con la Turchia nota alle cronache perché conquistata dai guerriglieri dell’Isis con una sanguinosa battaglia seguita a un lungo assedio e successivamente ripresa dai curdi.

La famiglia aveva fatto una richiesta di asilo alle autorità canadesi, dato che la sorella del padre risiede da vent’anni a Vancouver, ma a giugno l’ufficio immigrazione l’aveva respinta. Da qui la decisione di affidarsi ai trafficanti di uomini, sognando l’isola greca di Kos, in Europa, a pochi chilometri dalla costa turca.

Su uno dei due barconi, che si sono capovolti contemporaneamente, c’era anche il padre dei bimbi, soccorso in stato di semicoscienza e portato in un ospedale vicino a Bodrum. Dei 23 profughi a bordo, almeno 12 sono morti.

Il padre ha riportato i corpi in patria ed ha proceduto alla sepoltura a Kobane, la città da cui era fuggito alla ricerca di una vita migliore.

E’ giusto pubblicare quelle foto?

Aiuta o nuoce all’opera di sensibilizzazione di coloro che ancora si ostinano a non accettare il fatto che i migranti sono un problema universale e che ci assomigliano più di quanto non vorremmo accettare?Quanta autoindulgenza c’è nel nostro condividere quella foto sui social come fosse un modo per riportare la nostra coscienza al suo originario candore?

Queste domande sono legittime, ma nel momento stesso in cui vengono poste innescando dibattiti senza fine, spostano l’attenzione da quello che è il vero problema. Siamo piombati, e non ce ne siamo accorti, in una tragica assuefazione: la morte servita come spettacolo a ogni ora del giorno.

Per qualche giorno ce ne staremo tutti scossi e sgomenti con quell’immagine fissa nella mente, ma poi? Di bambini ne muoiono tutti giorni, dilaniati dalle autobombe in Iraq, nei villaggi rurali dell’Afghanistan, usati come piccoli kamikaze dai sanguinari guerriglieri di Boko Haram in Nigeria, nelle città libiche in mano ai fondamentalisti, nella logorante guerra siriana che va avanti da quattro anni. E tanti altri sono morti nel tentativo disperato di raggiungere l’Europa in cerca di un’esistenza migliore. Ma il mondo ha deciso di fermarsi solo ora, la foto del piccolo Aylan lo ha forse convinto che è arrivato il momento di dire basta, cominciando a guardare più da vicino l’immane tragedia che migliaia di persone vivono tutti i giorni?

E chissà che il grido silenzioso di dolore liberato dal corpo del bambino abbandonato sulla spiaggia, non faccia aprire gli occhi anche all’Europa. «Se queste immagini straordinariamente potenti non cambiano l’atteggiamento dell’Europa nei confronti dei rifugiati, cosa può farlo?» si è chiesto The Indipendent, giornale autorevole in un’Inghilterra che vorrebbe chiudere le proprie frontiere persino ai cittadini della comunità europea.

Sono servite le foto dei bambini vittime della guerra o delle migrazioni disperate a cambiare il mondo?

Di certo lo hanno impressionato e sconvolto nell’immediato, ma non hanno mutato il corso delle vicende storiche di cui furono protagonisti. Hanno comunque con estrema, realistica sintesi, documentato immani tragedie, di una umanità negata. Queste foto comunicano un dolore che ci colpisce, che facciamo nostro. Un dolore che può diventare veicolo spostandoci dall’indifferenza alla sensibilità e quindi alla presa di coscienza, restituendoci una umanità spesso negata. Una foto che può finalmente toccare i cuori, anche quelli dei potenti. “Chiunque abbia visto quelle foto non può fare altro che commuoversi, e, in quanto padre, mi hanno profondamente commosso” ha affermato il premier britannico David Cameron annunciando un cambio a sorpresa sul tema migranti, ammorbidendo la sua linea intransigente.

I bambini, emblema degli ultimi: storia di una umanità sofferente colpita dalla barbarie

Gli anni passano e la storia si ripete, medesime le vittime:,i più fragili i più indifesi: i bambini. A partire dalla seconda guerra mondiale le grandi tragedie dell’umanità hanno trovato la loro sintesi attraverso immagini che si sono prepotentemente imposte inducendoci alla pietà ed allo sdegno.

La shoah

Una foto che tutti conoscono: la fotografia del bambino con le mani alzate è diventata un simbolo della Shoah. E’ l’immagine emblematica della violenza che si scatena contro gli indifesi ed è divenuta simbolo della crudeltà e del cinismo dell’operato e dell’ideologia nazista durante la seconda guerra mondiale. La fotografia mostra un episodio relativo al rastrellamento definitivo del ghetto di Varsavia (aprile-maggio) 1943 in seguito all’estremo tentativo di ribellione, stroncato nel sangue, degli Ebrei confinati nel ghetto in risposta alla soluzione finale della questione ebraica decretata da Hitler.

Guerra del Vietnam

La fotografia mostra Kim Phuc all’età di nove anni, che corre nuda lungo una strada, insieme ad altri bambini, dopo essere stata gravemente ustionata sulle braccia e sulla schiena da un bombardamento al napalm delle forze aeree del Vietnam del sud.

Il fotografo Nick Út vinse il premio Pulitzer proprio per quella fotografia, che in seguito fu anche scelta come World Press Photo of the Year, nel 1972. L’immagine di Phúc che corre nuda nel caos, divenne una delle immagini più celebri della guerra del Vietnam.

Dopo le fotografie, Út portò Kim Phuc e gli altri bambini feriti, all’ospedale di Saigon, dove dopo quattordici mesi e diciassette interventi, la bambina fu dimessa. Una volta divenuta adulta, Kim ha dichiarato che in quel momento stava urlando “Brucia! Brucia!”, in quanto era stata ustionata gravemente dalla bomba.

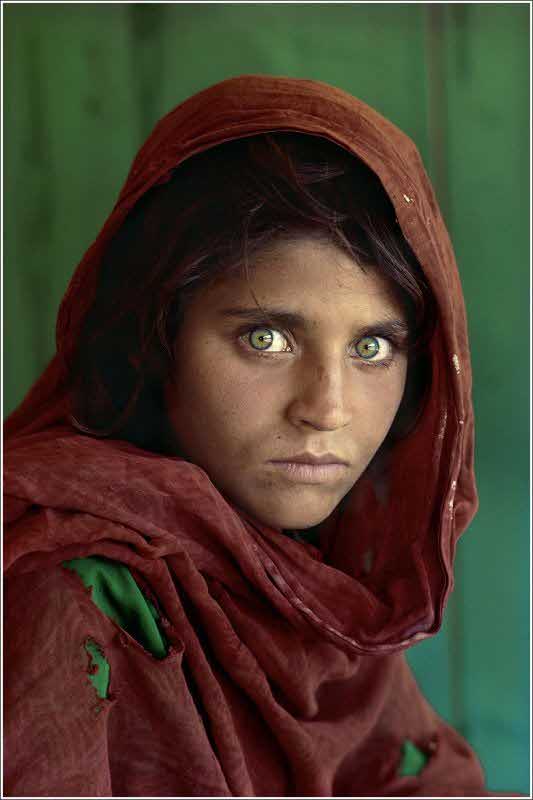

Afghanistan

“Ragazza afgana” è una celebre fotografia scattata da Steve McCurry nel 1984, e successivamente pubblicata sulla copertina della rivista National Geographic Magazine del numero di giugno 1985. L’immagine divenne una sorta di simbolo dei conflitti afgani degli anni ottanta.

Al tempo della guerra Sovietica in Afghanistan, molti orfani erano costretti a migrare a un campo profughi in Pakistan, senza poter opporsi. Steve McCurry, vestito da nativo afgano, nascondeva i suoi rulli di pellicola cucendoli all’interno del suo travestimento. Non avendo molte opportunità di fotografare donne afghane, colse l’attimo e catturò il ritratto di una stupenda giovane donna dagli occhi di un verde eterno. L’espressione del suo viso, con i suoi occhi di ghiaccio, resero ben presto l’immagine celebre in tutto il mondo.

La carestia in Sudan

Conosciuta in Italia con il nome di “Bambino con avvoltoio” ma il cui titolo in lingua originale è “Stricken child crawling towards a food camp” questa foto di Kevin Carter, vinse il Pulitzer della fotografia nel 1994.

Fu scattata un anno prima, nel Marzo del 1993 in Sudan, dove il giovane Carter si era recato, accompagnando una organizzazione umanitaria dell’ONU. La foto divenne subito celebre, già dalla sua comparsa nel New York Time del 23 Marzo 1993, poichè rappresentava uno dei peggiori flagelli dell’Africa e di gran parte dei paesi del terzo mondo: la carestia e la fame.

Che fare?

Molto spesso queste immagini vengono collegate ai grandi eventi ma poi slegate dalla vicenda umana di chi vi è stato ritratto. Spesso non sappiamo nulla della loro vita e della loro sorte. Dovremmo non dimenticare mai l’aspetto umano che deve prevalere su altre ragioni, altre logiche. Mettere sempre al centro la persona umana: questo è il primo principio fondamentale.

Papa Francesco ci spinge a considerare questa centralità della persona umana non in maniera astratta, l’uomo come tale, ma ogni singolo uomo, ogni singola persona deve essere al centro della nostra azione, soprattutto i poveri, gli emarginati, i deboli, quanti sono più vulnerabili, le persone che non hanno voce.

Ma che possiamo fare noi? Non è compito dei governi e dell’Europa prendere provvedimenti urgenti e risolutivi?

Potremmo almeno provare a scongiurare l’eventualità che anche la foto di Aylan diventi solo un’icona fotografica, per evitare di ritrovarcela pubblicata un domani come un’immagine patinata senz’anima.

Il piccolo Aylan, vittima inconsapevole di un mondo che non lo ha saputo difendere, lascia in noi la frustrante sensazione di essere rimasti immobili dietro a una porta che non siamo riusciti ad aprire, nonostante le persone rimaste chiuse dall’altra parte ci imploravano di aiutarle a entrare. L’avvilente impotenza che ci attanaglia è grande quanto l’indignazione di fronte a morti come questa.

Forse avremmo bisogno di aggiungere a questi sentimenti una maggiore consapevolezza della guida della parola di Dio che ci ama, ci accompagna e ci chiede risposte coerenti. Un Dio che si reincarna nel piccolo Aylan ed in una moltitudine senza volto ne immagine. La parola di Dio, la nostra relazione con Lui, che ogni giorno si ripresenta nei panni degli ultimi, è vitale per comprendere questi eventi e per collocare ciascuno di noi, piccolo granello ma con un grande compito, nella storia dell’umanità.